编者提示

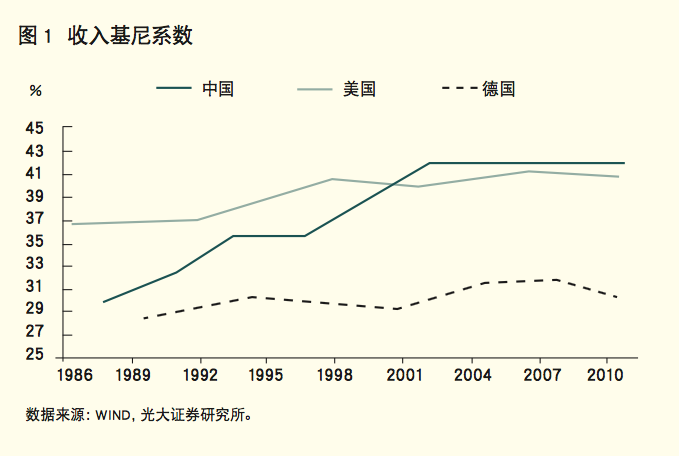

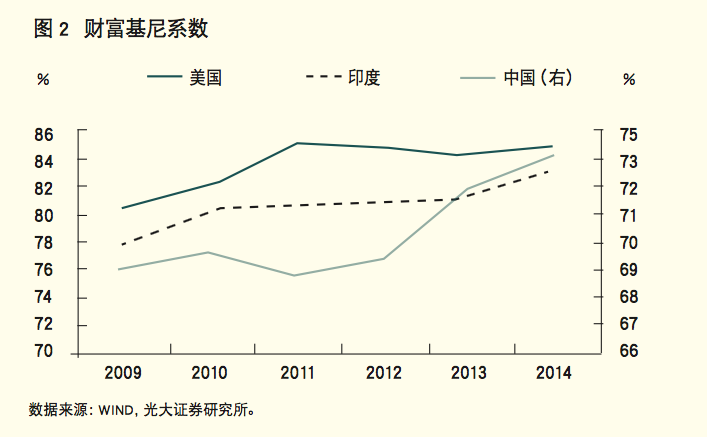

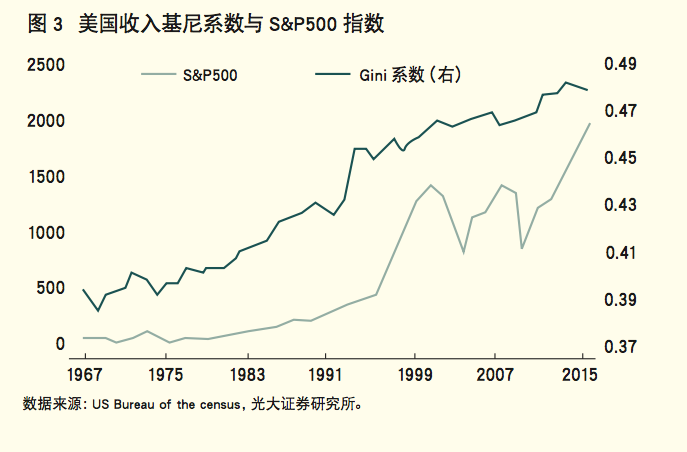

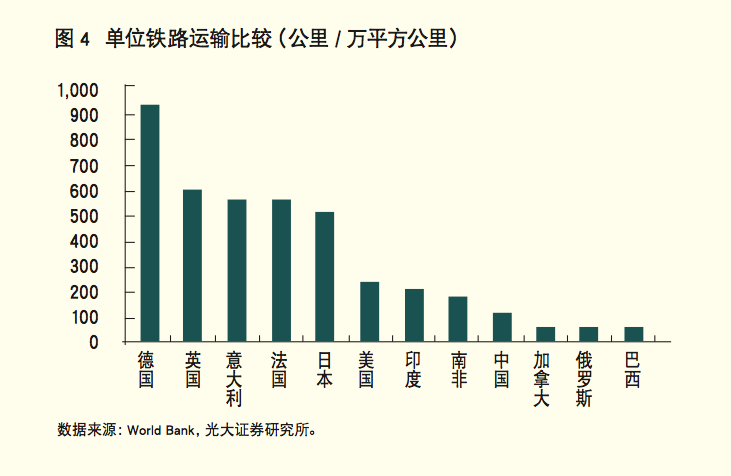

特朗普当选或标志着逆全球化和主要经济体超级宽松货币政策渐行渐远的开始,国际金融市场或将面临“大转折”。国际经验表明,金融周期的拐点通常会伴随金融危机,而亚洲上一次金融周期见顶正是亚洲金融危机爆发时期。展望未来,美国2017年加息频率高于2016年将是大概率事件,给人民币和国内金融市场带来不小的压力。 特朗普当选美国总统后,美元指数经历短暂下跌,但随后飙升,美国国债收益率一路上涨,并造成其他主要经济体的债市产生连锁反应。 特朗普当选到底意味着什么?对国际金融市场有何含义?对国内政策与市场走势又有什么样的影响? 我们认为,特朗普当选或意味着国际金融市场正面临一个大转折,对发达经济体与新兴市场(包括中国)的影响深远。 特朗普“逆势”当选的背后 特朗普当选一定程度上反映的是长时间以来在全球贫富分化和金融危机后经济低迷的背景下,民粹主义开始重新抬头。过去数十年来,贫富分化席卷全球,美国收入基尼系数从1986年的37%升至2010年的41%(见图1),财富基尼系数即使在全球金融危机之后依然呈现上升趋势(见图2)。而同期中国的收入基尼系数上升更多,财富基尼系数于2009年之后的70%左右升到目前的73%。 全球贫富分化背后至少有以下几个方面的原因不能忽视。 一是金融管制放松以及资本全球化。资本在全球范围内追求高收益,使得掌握资本较多的高收入人群的收入增长快于仅依靠劳动获取收入的人群。 二是金融危机之前房价持续上涨使得拥有房屋较多的富裕人群财富快速增长。此外,高收入人群,比如CEO、CFO等的工资往往由非竞争性市场决定。这种定价模式有自我强化的机制,即平均CEO们的工资越高,那么每个CEO获得更高工资就越合理。 三是全球金融危机之后持续宽松的货币政策虽然帮助了经济复苏,但同时也加剧了贫富分化恶化的风险。就主要经济体而言,金融危机之后对“大而不能倒”的金融机构的救助,加上QE推升股市价格,使得持有资产较多的富有阶层的财富增速高于无金融资产的贫穷人口。相对于穷人而言,富人在股市中的投资占有更高比例,因此股市市值上升会造成富人更富、穷人相对更穷的现象。其结果是金融危机过后稍稍改善的贫富分化又出现恶化迹象。以美国为例,收入基尼系数与标普500指数之间呈现正相关关系(见图3),反映的是股市上升加剧贫富分化,而不是相反。 特朗普当选或标志着逆全球化和主要经济体超级宽松货币政策渐行渐远的开始。实际上,英国公投选择退欧,出乎精英们的意料,一定程度上反映的也是贫富分化问题。由于欧元区经济前景黯淡,大量劳动人口涌入英国市场,加上难民问题,英国基层人民感到生存压力上升,转而选择退欧。据媒体报道,2017年那些面临大选的欧洲主要国家的领导人已经意识到精英阶层的利益固然重要,但草根百姓的诉求也不能忽视,未来的竞选纲领或需要更多照顾老百姓的诉求。特朗普的竞选纲领里面带有比较明显的逆全球化的倾向,包括反对TPP,收紧移民政策和主张贸易保护等,也就理所当然。 主要经济体宽松货币将渐行渐远 在这种情况下,以美国为首的主要经济体超级宽松货币的日子渐行渐远,财政政策日益受到重视也是情理之中。当然,货币政策的效用日益下降,并推升金融风险,以及货币宽松的空间日益减少,也是政策转向的重要原因。比如,从2015年底以来欧日央行加码宽松后欧元和日元兑美元汇率走势来看,市场已经开始对欧日央行未来宽松工具进一步扩张的力度产生质疑。欧日负利率时代后的每一次货币宽松均伴随着市场对央行货币政策效果、银行业盈利的担忧,大幅削弱了货币宽松对实体经济的刺激效果。 负利率政策构成了金融市场的不稳定因素。欧日央行负利率的推行不仅逐渐传导至长端利率,而且利差因素又促使资金疯狂涌入正收益资产,从而进一步压低全球各大类资产回报率。截至2016年8月中旬,全球金融市场中负收益率债券规模增加至13.4万亿美元,相当于全球经济总量的约四分之一。全球债券负收益率规模的增加也构成了金融市场的不稳定因素,根源之一正是持续扩张的货币政策。 央行持续购债还导致债券市场的流动性急剧下降,尤其欧日央行已经面临无债可买的局面,资金由负利率国家流入美国,购买美债资产。对于欧日等直接融资欠发达的国家来说,央行持续大量购债的行为主导甚至扭曲了债券市场,干扰了央行对金融市场的调控。这也一定程度上反映出2016年发达国家央行已经将货币宽松用到了极致。 应如何看待特朗普基建投资新政 那么,特朗普增加基建投资会否像一些人认为的主要是推升通胀,而对经济增长的作用将昙花一现?市场关注的焦点集中在短期财政政策(包括减税及大规模基建支出)可能推升通胀,中长期财政支出对经济的拉动是否可持续则有较大怀疑。一般而言,财政政策对经济的刺激效果取决于财政支出的方向和规模以及当时所在经济周期的阶段,因此应全面评估其政策效果,而不应一味夸大其负面效应。 特朗普财政支出主要用于基建投资,这有利于劳动生产率的提升,应该不只是一个短暂的需求刺激效应。如果财政开支主要是刺激消费或政府日常性开支,其对经济增长的促进作用会比较短暂。但如果财政开支主要用于基建,情况就会有所不同。原因是基建具有较强的外部性,基建数量与质量的提高会促进劳动生产率的提高(当然基建过剩的情况下再增加基建或造成浪费)。相对其他主要经济体而言,美国的基建数量和质量仍有提升空间(见图4、图5),基建开支增加应该会提升其劳动生产率。 事实上,资本深化是2010年以来美国劳动生产率下降的主因,如果未来美国政府通过基建投资加大资本支出项,则有助于其劳动生产率回升。劳动生产率的变化因素可以拆分为劳动力技能、资本深化和全要素生产率。根据美国劳工部的估算,资本深化拖累2010〜2014年劳动生产率下滑0.2个百分点,相对1948〜2007年长期均值贡献率更是下滑了1.1个百分点。在之前央行大规模量化宽松的低利率环境下,资本的长期回报率相对于其现值缺乏吸引力,导致资本支出的门槛较高,企业更愿意通过股票回购等方式增加当期的盈利。未来美国政府通过基建投资加大资本支出项,则其劳动生产率回升的概率较大。 有人担心基建支出会挤压美国的私人部门投资,但在需求比较疲弱的情况下,这种挤出效应应该较小。但当前美国私人部门的投资需求总体上还处于比较疲弱的阶段,财政开支并不会产生大家所担心的挤出效应。相反,从过去几年企业的盈利来看,财政赤字的贡献很大(见图6)。 加息预期将推动美元走强 根据以上种种情况,美国2017年加息的频率或高于2016年,基准情形下,加息应该不低于2次。加息预期上升意味着美元走强,原因是财政开支加大会推动美国经济复苏步伐加快以及美联储加息频率上升均会推升美元。而劳动力市场的质变将会推升工资增速,也会对通胀形成支撑。具体而言,就是高端劳动力增速超过低端劳动力,在就业增长的同时,工资增速也会提升,近来工资增速缓慢上行就是体现。因此美国经济稳步复苏的趋势不会改变。 另外,从需求、供应、信贷等多方面详细分析美国地产市场,美国楼市总体上还有上行空间,虽然少数城市有过热苗头。再加上特朗普基建发力,2017年加息频率高于2016年应该是大概率事件。如前所述,基建投资从中长期来看,提升生产率,从而提升潜在经济增长与中长期利率。央行要引导市场利率向中长期利率靠拢,所以加息的逻辑得到支撑。从短期来看,基建投资增加需求,虽然基建投资也会通过推升生产率而推高潜在GDP,但这个过程要比对短期需求的刺激来得慢,结果或是产出缺口往上,也支撑加息。5500亿美元基建投资略高于美国2015年GDP的3%,考虑到美国财政开支的乘数为0.8左右,这意味着美国2017年的GDP将因此增加2.5%左右。由于5500亿美元的开支在多长时间内用完仍不清楚,所以尚不确定这笔开支对美国2017年的增长能够具体带来多大影响。 那么,美国财政赤字与外债上升会否对美元形成拖累?我们认为这个可能性较小。短期内支撑汇率的因素包括市场信心,资本流动与货币政策,中长期来看影响汇率的则主要是生产率(通常用经济增速衡量)和对外净资产(也就是国际上的债权债务地位)。一般而言,对外净债权上升会支撑本币,净债务上升会拖累本币,但对于美元这样最重要的储备货币而言,这个影响其实并不清晰,因为债权国需要长期持有美元资产,并不会要求美国在一定期限内通过汇率贬值增加贸易盈余偿还债务(美国可以不停地借新还旧),因而对美元的拖累并不像其他货币那样明显。 对亚洲金融周期的影响亟待关注 美国加息频率提高会对新兴经济体的资本流动产生较大影响,尤其是处于金融周期高位的新兴亚洲。新兴亚洲的某些经济体资产价格泡沫风险较高。原因是过去几年信贷快速增长,资本流入较多,资产价格已上升到较高水平。2009年以来,中国香港地区、印度、马来西亚、新加坡和菲律宾的房价已经上升了40%〜160%。中国香港地区房价收入比升至1997年以来最高值,房价高估风险较大,2016年早些时候有所调整,但后来又重启上升之势。 新兴亚洲仍处于金融周期高位,还未到顶,美国已经从金融周期底部走出来,处于新的金融周期的初始阶段(见图7、图8)。国际经验表明,金融周期的拐点通常会伴随金融危机,而新兴亚洲上一次金融周期见顶正是亚洲金融危机爆发时期。 从时点来看,2016年余下时间到2017年一季度金融市场波动可能较大。特朗普的具体施政要等到上台之后才能逐步明朗。如果其所作所为并不像竞选期间所讲的那样激进,市场的反应可能会渐趋平和。所以,对这个新政府的政策,市场需要观察一段时间才能下结论。 需要提醒的是与十几年前相比,美国经济对外围经济环境的敏感度有比较明显的上升,如果外围受美国加息预期的影响太大,那么也会反过来作用于美国经济,拖累其复苏态势和货币政策走向。

上一篇:野村证券 正面解读人民币贬值的经济含义

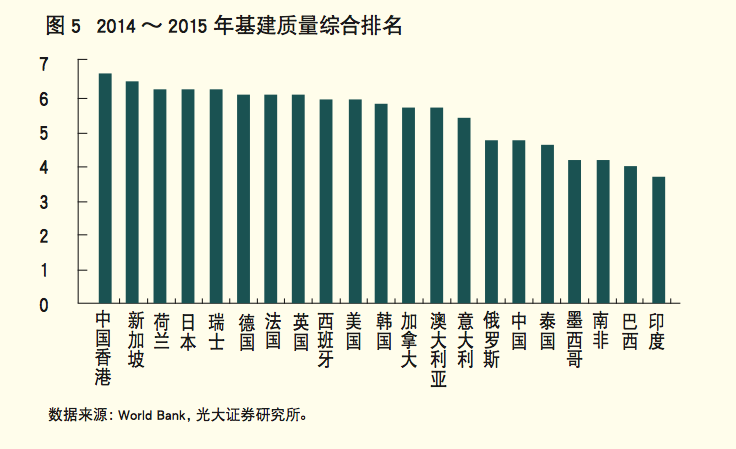

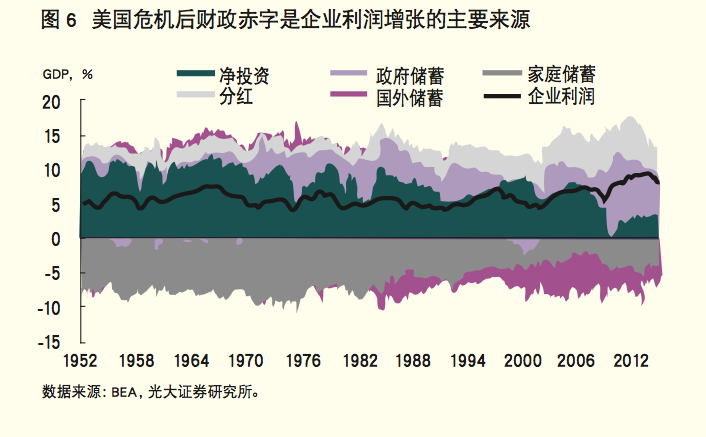

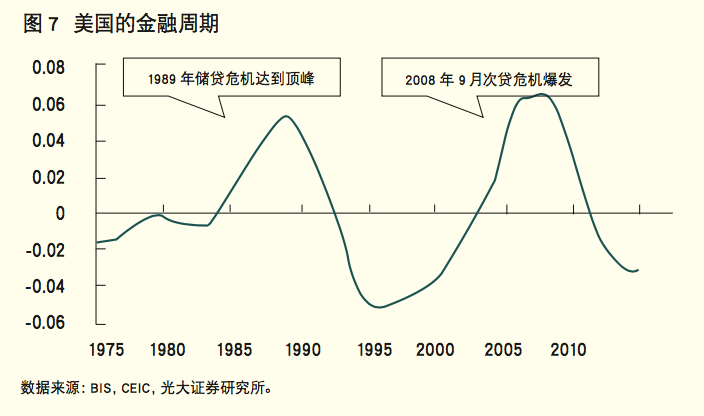

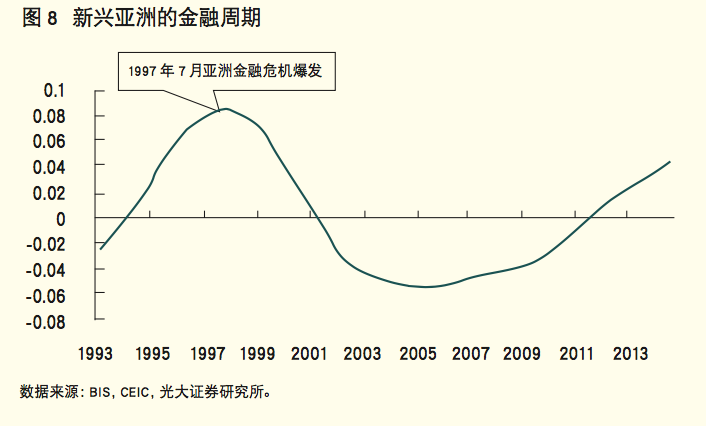

下一篇:商业银行“互联网+”创新